引言

“科学没有国界,但科学家有祖国。”这句话在河南大学基础医学院姬新颖教授身上得到了深刻诠释。从美国的实验室到中原大地,他带着对新型核蛋白PCNP的发现与热爱,扎根河南大学,灯光常常彻夜不灭,显微镜下的细胞分裂轨迹与计算机屏幕上的基因序列交织成一幅现代科学图景,而这一切的核心,是一个名为PCNP(PEST-containing nuclear protein)的新型核蛋白。它的发现者姬新颖教授,这位曾在美国哈佛医学院深耕十年的学者,用十余年时间打造了一支具有国际影响力的“核蛋白医学”团队。这支团队以“1个分子、2个整合、6个国际、9个平台,20个一”为框架,在基础医学与临床转化的交叉领域开辟了新天地,不仅让PCNP这一小众核蛋白成为肿瘤研究的新星,更通过“20个一”的临床科研合作模式和“5种合作路径”,将实验室成果辐射至全国乃至全球。

归国筑梦,一个分子的科学史诗

2001年,姬新颖在美国留学期间首次发现PCNP,这是一种含有PEST结构域、可能参与蛋白质降解调控的核蛋白。彼时,这一分子尚属冷门,但其在细胞周期和肿瘤发生中的双重作用(抑制或促进)引起了姬新颖的注意。2009年,姬新颖放弃国外优渥条件回到河南大学时,面对的是一间空荡的实验室和仅有两人的团队。“国内核蛋白研究近乎空白,但空白意味着可能。”他回忆道。在日本学者2004年首次发现PCNP后,这种含PEST结构域的核蛋白长期沉寂于文献角落 。姬新颖敏锐意识到其价值:PEST结构域与蛋白质降解密切相关,而异常降解正是癌症、神经退行性病变的核心机制之一。

团队从“一个分子、两个整合”破局——以PCNP为圆心,对内整合基础医学院、药学院、附属医院资源;对外携手哈佛、康奈尔等顶尖机构的华人科学家。首批成果发表于《Oncogene》《Cancer Letters》时,质疑声不绝于耳:“小团队岂能攻克国际难题?”但数据自有锋芒,团队围绕PCNP展开的系统研究,如同一场科学界的“精卫填海”。从甲状腺癌、神经母细胞瘤到卵巢癌,他们通过患者样本分析、动物模型和分子机制解析,首次揭示PCNP可通过MAPK和PI3K/AKT/mTOR信号通路调控肿瘤增殖与迁移,其作用类似“肿瘤调控的双面刃”,为靶向治疗提供了新依据。2025年,团队连发3篇PCNP英文文章,进一步巩固了其在肿瘤核蛋白领域的领先地位。

“PCNP似有双重人格,”姬新颖在学术沙龙中比喻,“在某些癌症中它促进肿瘤,在另一些中又强力抑制,恰如p53基因的复杂性。” 这种特性使其成为理想的诊疗一体化靶点。团队趁势而上,发现PCNP调控肺腺癌、卵巢癌的关键通路,3篇论文入选ESI高被引;研制PCNP单克隆抗体及检测试剂盒,与郑州赛诺特生物公司合作推进产业化;联合河南省肿瘤医院样本库,分析千例患者组织切片,证实PCNP低表达与甲状腺癌不良预后显著相关。此刻,PCNP的抑癌星火已成燎原之势,曾经的孤光已成星河。

六维国际化,打造PCNP“梦之队”

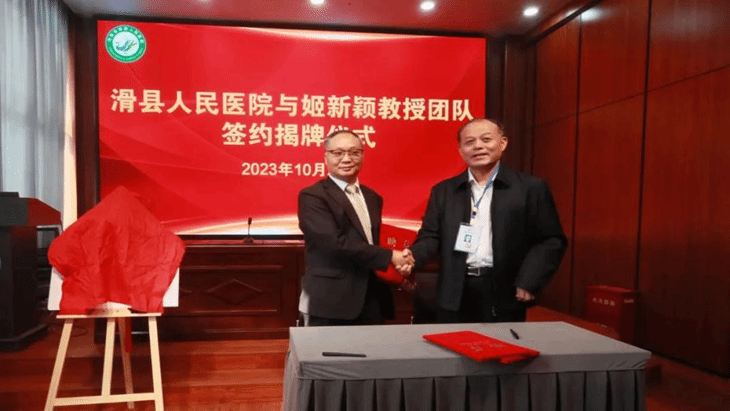

独行快,众行远。团队深谙资源整合之道,对内凝聚基础医学院、药学院等多学科力量,对外联动河南省肿瘤医院、三门峡市中心医院、滑县人民医院等临床机构,形成“基础—临床—产业”闭环。其中,与滑县人民医院的合作堪称典范。2023年,团队工作室落户该院,联合发表CRISPR技术应用于生殖医学的论文,并助力医院实现“三甲梦”。这种“医院开放课题模式”下,临床医生提供样本与问题,团队负责生信分析、课题设计,最终联合申报省级重点实验室。姬新颖常言:“科研不是闭门造车,而是与临床‘共生共长’。”

团队的“国际版图”令人瞩目:柔性引进康奈尔大学于吉峰教授等6名海外专家,建立2300余人的华裔生物医学教授名录,为精准引智铺路;国际学生培养更具突破:招收13名“一带一路”沿线国家留学生,巴基斯坦博士生Nazeer Hussain Khan以22篇SCI论文(含1篇ESI高被引论文)成为团队国际化标杆;坦桑尼亚籍硕士生埃本发表6篇SCI论文载誉归国;巴基斯坦籍博士后Umair甚至与所在省省长共建联合实验室。最具魄力的是国际期刊创建,2022年创办的《Gene & Protein in Disease》(GPD)被Google Scholar等6大引擎收录,编委来自20国。三年后,GPD被Google Scholar、CAS等数据库收录,下载量破万,首期5篇文章被引超50次,剑指SCI收录,成为河南省医学界“走出去”的名片。

团队不仅要引进国际智慧,更要让中国的核蛋白研究走向世界,培养具有全球视野的科研人才。在国际平台建设领域,河南省核蛋白基因调控国际联合实验室(2017)与河南省核蛋白医学检测工程技术研究中心(2025)相继挂牌;问渠那得清如许?为有源头活水来。姬新颖首创的“生物医学留学生沙龙”,12期活动促成中外学生思维碰撞,被誉为一堂“没有围墙的国际课”。

授人以渔:从“20个一”到桃李天下

面对科研瓶颈,团队以“十大痛点”为靶点破局,逐个击破:时间碎片化?创新开展“GPD午茶会”,利用午间碎片时间交流课题;经费紧张?与河南省中医院、三门峡市中心医院等开展横向合作,三年内落地项目经费近千万元;科普短板?作为河南省首席科普专家,姬新颖首创“器官健康学”体系,将高深科研转化为百姓语言。医学的终点是普惠众生,这份情怀更融入社会担当,2020年新冠疫情暴发时,团队紧急提交《将感染病生物安全纳入国家安全法》议案,被省侨联采纳;针对基层诊疗困境,与河南省肿瘤精准诊疗产业技术创新战略联盟单位共建筛查网络,惠及10万农村患者。

团队以"20个一"为抓手,从实验室到病房的全链条布局,推动核蛋白研究与临床实践深度融合,在肿瘤精准治疗领域开辟了新路径。寻找医院→对接科室→联系医生→选好疾病→瞄准环节→选好靶点→写好综述→分析数据→做好生信→设计课题→开展研究→申报项目→获得专利→发表文章→ 建设中心→变成常态→建成论坛→做成名牌→进行探索→获得成果。这套方法论在三门峡市中心医院开花结果,团队锁定PCNP与血管增生关系,联合设计课题。三年后,该院不仅建成豫西首个分子检测平台,更以第一作者单位发表3篇SCI论文。类似的合作在滑县人民医院、开封中医院等遍地生花,累计产出多项横向课题。

志不求易者成,事不避难者进。团队更是本科生科研的“黄埔军校”。2015级本科生王霖涛在综述写作中展露天赋,姬新颖亲自指导其研究PCNP在神经疾病中的作用。如今已是武大神经内科博士的王霖涛感慨:“一篇综述改写了我的人生轨迹。” 两次国家奖学金获得者2020级临床医学本科生蒋志亮更被四川大学华西医院录取为直博生,发表SCI论文6篇,类似故事不断上演,80余名本科生在团队接受综述写作训练,发表SCI文章30余篇。师者,所以传道授业解惑也。姬新颖教授的“本科生导师制”让科研不再是研究生的特权,而是“早科研、早创新”的启蒙。

科研是一场马拉松,耐得住寂寞,才守得住繁华。从PCNP的分子机理到GPD期刊的国际舞台,从实验室的方寸之地到三甲医院的临床转化,“核蛋白医学”团队的故事,是一部关于坚守与创新的史诗。“路漫漫其修远兮”,这支团队正以PCNP为支点,撬动人类疾病治疗的未来。他们的追求,永不止步。

暮色中的实验室的灯光依旧明亮如星,在中原大地的科研热土上,这颗"核蛋白医学"的种子已生根发芽,终将成长为庇佑人类健康的参天大树。在这条无尽的科研长路上,“核蛋白医学”团队正如黄河之水,奔涌向前,不舍昼夜。