在10月18日与姬新颖导师交流时,希望我认真总结一下自己多年来科普工作取得的成绩和未来规划。接到通知我静默三天,深思自己科普历程。站在2025年的门槛回望,我的科普之路始于一次美丽的偶然。2019年国庆节,一个不经意的契机:原康复医学薛秀丽主任电话,让指导学生王一飞参加“生康杯”康复科普创新作品大赛,荣获科普微文组三等奖。这次比赛经历,让我意外踏上了从偶然到传播者的科普旅途。

从“比赛”到“解读”前沿。围绕举办校级康复科普比赛,参加河南省物理医学学会首届“百昌杯”中原科普大赛作品《拯救低头族》荣获二等奖、《来自星星的你,我该怎么去爱》荣获优秀奖。科普是在科学性、严谨性与通俗性见平衡的得与失。不仅是知识的传递,更是科学思维和好奇心的培养。

聚焦科学,构筑根基。立足教师职业,科普应始于讲台,课堂就是科普实践的第一实验室。将《康复心理学》、《人体发育学》所授的理论/实训课知识的概念、原理、技术等分解为故事、思政、探索性的问题,引导学生在自主建构中理解科学、爱上科学。这一过程,不仅是向学生构筑根基,也是为我自身证实作为一名科普传播者的根基——让我深刻理解了如何将专业知识转化为可被吸收的养分。2020年,撰写《基于互联网+科普APP在康复科普传播路径与服务模式中的探索研究》论文并发表。这篇论文的发表让我从科普实践完成了一次从理论的飞跃,为构筑科普大厦增添了严格检验的砖石。

聚焦需求,服务生活。这五年,围绕健康话题,从心理健康、康复健康、老年医学等着手进行科普创作。作品《打破偏见:小胖威利综合征患者的心声》 、《正念冥想;帮助小胖威利综合征家庭的新途径》 、《脊柱疾病的预防与治疗:了解脊柱的生理结构》 等被省级健康科普平台录用,颁发优秀科普证书。五年的探索与融合深切体会到,真正的科普不仅仅是要传递知识,更要创造价值。

初探用户,优化融达。科普就是“科学——普惠——应用”的逻辑链。如何普惠?普惠是传播路径,是“科学知识”与“用户”的关键桥梁。普惠并非“无差别传播”,而是用户需求的精准化。根据身残和四业(学业、专业、职业、事业)的自身实际情况,我的用户群体是儿童和老年人。作品《用科学打开独孤的枷锁:自闭症的心理康复》 、《被偷走的记忆》 、《老年痴呆家庭康复:音乐疗法与感官刺激的应用》和主编科普丛书《图说自闭症的家庭康复》 、《图说老年痴呆症的家庭康复》 ,其中《被偷走的记忆》荣获河南康复医学学会科普比赛三等奖。经过优化融达,认识到“广撒网”式的科普效率低,精准化是未来方向。

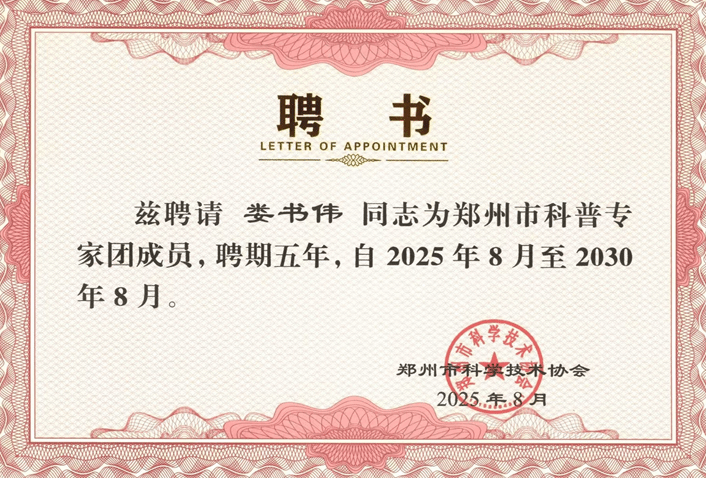

这条从偶然开始的道路,认识到健康科普背后巨大的社会责任和精准服务的必要性。2025年8月被聘为郑州市科普专家团成员,聘期五年。终将通往必然的使命:用科学与温情,为更多人的美好生活注入理性之光。初心不改,前行不止,这既是我个人的成长之路,更是这个科学时代赋予每个科普人的责任与荣光。

展望未来五年,这条科普之路将实现从“传播者”到“赋能者”的升华。以现代医药、人工智能、生物制造为技术领域,开发系列化、课程化、标准化的健康科普作品(如:微文、微视频、微课程等),提供结构化的健康知识服务,实现从“课外补充”到“课内助力”的转变,将该领域做深做透成为标准化主动权、话语权。